Une chercheuse craignant de devenir folle mène une enquête pour tenter de rompre le silence qui entoure la maladie de son arrière-grand-mère Elisabeth, dite Betsy, diagnostiquée schizophrène dans les années 1950. La narratrice ne dispose, sur cette femme morte avant sa naissance, que de quelques légendes familiales dont les récits fluctuent. Une vieille dame coquette qui aimait nager, bonnet de bain en caoutchouc et saut façon grenouille, dans la piscine de la propriété de vacances. Une grand-mère avec une cavité de chaque côté du front qui accusait son petit-fils de la regarder nue à travers les murs. Une maison qui prend feu. Des grossesses non désirées. C’est à peu près tout. Les enfants d’Elisabeth ne parlent jamais de leur mère entre eux et ils n’en parlent pas à leurs enfants qui n’en parlent pas à leurs petits-enfants. “C’était un nom qu’on ne prononçait pas. Maman, c’était un non-sujet. Tu peux enregistrer ça. Maman, c’était un non-sujet.

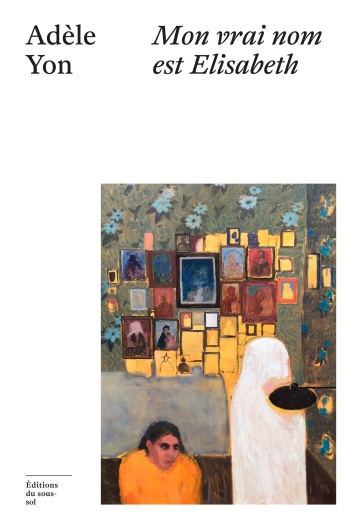

Mon vrai nom est Elisabeth est publié aux éditions du sous-sol

Martine

dit :Livre brillant et intéressant, belle écriture riche, plutôt classique. Une jeune femme veut comprendre les raisons de l’internement en hôpital psychiatrique de son arrière-grand-mère « Betsy », qu’elle n’a pas connue. Pourquoi cette hospitalisation ? Pourquoi est-elle l’objet d’une omertà dans cette famille tentaculaire, où la folie toucherait exclusivement des femmes autour de l’âge de 25/26 ans, à chaque génération. Le mari de Betsy a-t-il eu une responsabilité dans son comportement spécial ? Se sentant menacée, craignant d’être elle aussi atteinte de folie, Adèle Yon se lance dans une recherche fouillée qu’elle aborde comme pour une thèse d’université — l’intérêt personnel et familial en plus. Elle mène son enquête auprès de ses oncles, grands-tantes, arrière-petites-cousines et autres d’une façon minutieuse, presque clinique. Soudain, la narration romancée se transforme en un rapport médical et historique sur la lobotomie. Certes intéressant, mais long, au point de couper un peu trop l’histoire. Au total, un livre que j’ai beaucoup apprécié, sans décider toutefois de le conserver pour la sélection, car il s’apparente davantage à un essai qu’à un roman.

Marie-Séverine

dit :L’autrice part à la découverte de la maladie mentale dont était atteinte son arrière grand-mère. Cette enquête érudite va lui permettre de briser l’omerta familiale sur cette personne. Elle pose beaucoup de questions sur cette aïeule et obtient quelques réponses. J’ai été happée tant par l’histoire de cette famille bourgeoise du XXème siècle que par l’histoire des soins psychiatriques et en particulier l’usage de la lobotomie.

Ce récit bouleversant est instructif sur les violences à l’encontre des femmes. Cette lecture ne peut laisser indifférent. Je suis heureuse de vivre au XXIème siècle !

Cecile gaubert

dit :Une enquête familiale qui fait ressurgir les secrets enfouis du passé, les conventions d’une société patriarcale et qui démontre les ravages des non-dit.

Elle nous plonge également dans l’horreur de la lobotomie, avec une partie très clinique sur les origines et pratiques.

J’ai eu l’impression de lire deux romans, avec deux styles differents, l’un sur le récit familial et l’autre sur la lobotomie, ce qui était déroutant.

Les retranscriptions des discussions avec les membres de la famille donnent toutefois un rythme au roman et permettent de faire des pauses (bienvenues) dans la lecture de ce récit.

Un roman qui vaut d’être lu, mais dont le style parfois trop lyrique éclipse la dureté du sujet.

Marianne

dit :Un roman étonnant, entre enquête historique et sociologique et roman familial. L’autrice m’a embarquée dans ses recherches pour comprendre la maladie de sa grand-mère. J’ai apprécié les nuances dans le récit : l’autrice ne tranche pas, elle ouvre des portes, des interprétations possibles, sans présumer de « la » vérité.

Une lecture intéressante, sur un sujet important : les violences faites aux femmes, mais aussi la santé mentale et son traitement dans nos sociétés.

L’écriture est un peu décousue parfois, entre les entretiens avec la famille, les recherches sur la lobotomie et les ressentis de la narratrice. Néanmoins, je suis vraiment rentrée dedans.

Je recommande

Edith Séné

dit :Excellent ouvrage découvert au Festival Hors-Limites de Seine-Saint-Denis.

Enquête sur la mystérieuse Betsy, l’arrière-grand-mère de l’auteure, mère de 6 enfants contre son gré d’un homme qui ne voulait pas d’elle, diagnostiquée schizophrène en 1950, puis lobotomisée et internée pendant 17 ans.

Passionnant, foisonnant, époustouflant.

Catherine

dit :Ce livre m’a passionnée. Son énorme succès en librairie tient à mon avis au fait, entre autres, qu’il ouvre une nouvelle page de Metoo sur les violences faites aux femmes. C’est une histoire de psychiatrie et de patriarcat, dans tout ce que l’association des deux peut avoir d’effroyable. Je suis admirative de la ténacité d’Adèle Yon à mener son enquête sur les traces de Betsy, un énorme travail de recherche sur une histoire quasi effacée. Elle lui rend justice et apporte en même temps sa pierre à l’édifice d’une période de l’histoire. La construction du livre, alternant lettres, documents d’archives et passages plus personnels me semble tout à fait judicieuse.

Coup de cœur !

Isabelle Galland

dit :La maladie de l’arrière-grand-mère pourrait-elle être héréditaire ? se questionne l’auteur qui a peur d’être concernée. Ce livre part d’une enquête dans une famille où l’on accumule les non-dits pour nous emporter finalement dans la psychiatrie des années 1950. On découvre que l’on a pratiqué des lobotomies à des centaines de femmes qu’on disait folles alors qu’elles étaient seulement subversives. Un livre qui est plutôt une thèse qu’un roman mais qui nous subjugue tant on a du mal à y croire. Je l’ai lu d’une traite jusqu’au bout comme d’un seul souffle.

guillemette galland

dit :Ce livre, écrit comme un documentaire m’a beaucoup intéressé. J’ai appris et reconvoqué des souvenirs. J’ai apprécié la part belle laissée aux différents protagonistes. Cela donne une construction au récit fluide, qui ne m’a jamais ennuyé.

Néanmoins, ce n’est pas vraiment un roman, et donc je ne le choisirais pas dans ma sélection, même si je recommande vivement sa lecture.

EMMANUELLE

dit :J’ai beaucoup aimé ce livre , intelligent et documenté, qui aborde différents sujets avec réflexion et un véritable sérieux intellectuel : l’histoire de la psychiatrie (dans laquelle la lobotomie occupe une place charnière) , le patriarcat , le transgénérationnel, la construction de la légende familiale et sa nécessaire déconstruction pour changer l’avenir. J’ai aimé l’alternance de styles : documents administratifs, extraits de lettres ou de dialogues enregistrés, réflexions de l’autrice et j’ai été emportée par cette enquête quasi policière que j’ai lu presque d’une seule traite. J’ai aimé aussi cette volonté de redonner une juste place à cette ancêtre effacée. En un mot, j’ai aimé ce livre que je recommanderai autour de moi et qui fait partie de ma sélection.